広告プランニング・運用代行サービス

更新日:2025.10.01

目次

「広告は回しているけど、結局どの数字を追えばいいのか分からない」

── そんな“KPI迷子”になっていませんか?

KPI(重要業績評価指標)は、WEB広告を成果につなげるための羅針盤です。

本記事では、KPIの基本から目的別・媒体別の最適な指標まで、実務で使える視点を整理しました。

KPI設定の「迷子」から卒業し、事業目標に直結する効果的なKPIを自ら設定できるようになるための具体的な方法を解説します。

執筆:檜田詩菜(過去のインタビューはこちら)

コクーのマーケティング担当。鹿児島県出身。数年前まで美容コスメ・雑誌・不動産・IT業界の顧客マーケティングを担当。サスペンスLOVE。

これらの悩みは、多くのWEB広告担当者の方が共通して抱える課題です。

WEB広告を運用していると、日々膨大な数字が管理画面に並びます。インプレッション、クリック数、CTR、CV数、CPA…どれも大事そうに見える一方で、「結局どの数字を見ればいいのか?」と迷った経験はありませんか?

実は、この“数字の迷子状態”は多くの担当者が陥る典型的な課題です。

KPI(重要業績評価指標)が適切に設定されていないと、以下のようなリスクが発生します。

成果を正しく判断できない

広告効果が「なんとなく良さそう」「いまいちかも」という感覚頼りになってしまう。

改善の打ち手が見えない

CTRが低いのか、LPが弱いのか、ボトルネックが分からず予算を浪費する。

経営層や上司への説明ができない

「広告費を投じて何が得られたのか」を明確に示せず、投資対効果が疑われる。

逆に言えば、KPIを正しく設定できれば、広告運用は一気に「勘」から「戦略」へ進化します。何を追えば成果につながるのかが明確になり、改善の優先順位が見え、報告資料にも説得力が増します。

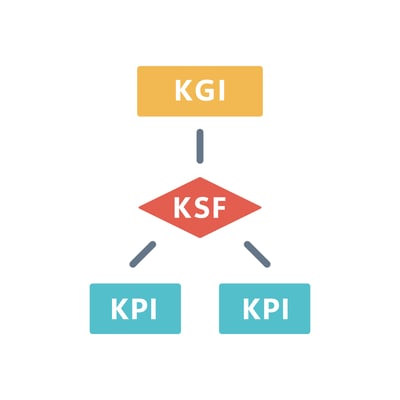

WEB広告の効果測定を語るとき、よく耳にする「KPI」「KGI」「KSF」。

似たような言葉に見えますが、それぞれ明確な役割を持っており、この違いを理解していないと、正しい指標設計はできません。

KGIは 事業やキャンペーンの最終的な成果を数値で表したもの です。期限と数値を伴う最上位の目標を指します。

「半年でECサイトの売上を3,000万円にする」

「四半期で新規顧客を500件獲得する」

KSFは KGIを達成するために欠かせない要因 を指します。

数値ではなく「どの道筋を通れば山頂にたどり着けるか」を示すものです。

ここを誤ると、いくら努力してもゴールに近づかない“頑張り損”になってしまいます。

「新規顧客の獲得を増やす」

「既存顧客のリピート率を高める」

「顧客単価を上げる」

KPIは KSFが機能しているかを測る中間指標 です。数値で測定できることが必須条件です。

「新規顧客数」

「リピート購入率」

「顧客獲得単価(CPA)」

「コンバージョン率(CVR)」

三者の関係性を整理すると…

KGI=最終ゴール(登りたい山の頂上)

KSF=成功要因(山頂へ続く最適なルート)

KPI=進捗指標(通過点や計器で確認する進み具合)

この三層構造を意識することで、指標はバラバラではなく一つのストーリーとしてつながります。

「KGI → KSF → KPI」とブレイクダウンすることで広告運用は目的と手段がリンクし効果を最大化できるのです。

KPIはWEB広告運用における道しるべですが、設定を誤ると逆に迷走の原因になります。

多くの担当者がつまずきやすい典型的な失敗を3つにまとめました。

最終目標(KGI)が「売上アップ」なのに、KPIとして「インプレッション数」だけを追ってしまうケース。

なぜ起こる?

「分かりやすい数字だから」「管理画面で目立つから」という理由で選んでしまう。

確かに広告がどれだけ表示されたかは分かりますが、売上につながっているかどうかは測れません。

防ぐには?

必ずKGIから逆算し、「その数字が最終成果に直結するか?」を問い直す。

SNS広告で「いいね数」や「フォロワー数」だけをKPIにするのは要注意です。

なぜ起こる?

「数字が伸びている=成果が出ている」と錯覚しやすい。

これらは一見華やかに見えますが、必ずしも売上や顧客獲得には結びつきません。

防ぐには?

行動につながる指標”に置き換える。

✔ 資料請求数/メルマガ登録数

✔ サイト流入数/CVR

KPIを設定する際に多いのが、「高すぎる目標」と「低すぎる目標」の両極端です。

「CPA5,000円以内で新規1,000件獲得」など、実現不可能な水準を置いてしまう。

結果、未達続きでチームが疲弊。

現状維持で簡単に達成できる数値にすると、改善の機会を逃してしまう。

なぜ起こる?

過去データや業界ベンチマークを無視して、“希望”で数字を決めてしまう。

上層部からの「もっと成果を!」圧力で現実離れした数値になってしまったり、過去実績を見ずに感覚で決めることも要注意です。

防ぐには?

過去実績や市場データを参考に、現実的かつチャレンジングなストレッチ目標を設定する。

「達成可能だが、努力が必要な水準」を狙うことで、チームの成長につながります。

感覚運用から抜け出し、再現性ある成果を作るための実務手順です。

各ステップに目的/やること/アウトプットを明記し、すぐ使える式と例も添えました。

チーム全員が同じ“勝ち”を見られるようにする。

✔ 期間と数値を伴うKGIを1つに絞る(SMART:Specific/Measurable/Achievable/Relevant/Time-bound)

✔ 成果の単位を決める(売上・新規獲得数・受注数・粗利額など)

アウトプット例

B2B:「Q4に新規受注30件、粗利1,200万円」

EC:「今月の売上3,000万円、粗利率45%維持」

KGIに最短で効くレバーを見つける。

✔ 顧客旅程(認知→検討→CV→継続)を俯瞰し、KGIにインパクトが大きい要因を3つ以内に絞る。

✔ 代表例:新規流入の質/LPの説得力(CVR)/平均単価/受注率(BANT)/リピート率/チャーン率 など。

アウトプット例

B2B:①MQL→SQL転換率 ②受注率 ③平均受注単価

EC:①新規流入のCVR ②客単価(AOV) ③リピート比率

改善レバーと担当領域を可視化する。

✔ 最上段にKGI(例:売上)

✔ 中段にKSF(例:トラフィック/CVR/客単価)

✔ 下段に測るKPI(例:CTR、LP到達率、フォーム完了率、AOV、指名検索など)。

アウトプット例(例:EC)

売上 = セッション数 × CVR × AOV

セッション数=クリック数(広告)+自然流入

CVR=LP到達率 × 商品詳細→カート率 × 決済完了率

AOV=単価 × 同時購入点数

現実的かつ挑戦的な水準(ストレッチ目標)に決める。

✔ 過去3ヶ月の実績中央値と業界ベンチマークから、各KPIの目標を設定。

✔ 収益式から許容コスト(限界CPA/CPL)を逆算。

計算テンプレ

ECの限界CPA

限界CPA = AOV × 粗利率 × リピート係数 × 許容広告比率

例)AOV 8,000円 × 粗利45% × リピート1.3 × 許容50% ≒ 2,340円

B2Bの許容CPL(資料請求単価)

許容CPL = 平均受注単価 × 粗利率 × 受注率 × 許容広告比率 ÷ SQL化率

例)100万円 × 60% × 20% × 50% ÷ 40% = 15,000円

必要クリック数/予算逆算

目標CV数=KGIから逆算 → 必要クリック数=CV数 ÷ 目標CVR → 必要IMP=クリック数 ÷ 目標CTR → 必要予算=クリック数 × 目標CPC

アウトプット例(B2B)

目標:新規受注30件(受注率20%)→必要SQL=150、MQL→SQL 40%→必要MQL=375

目標CPL=15,000円 → 必要広告費 ≒ 375 × 15,000 = 562.5万円

ボトルネックを素早く特定し、改善を継続する。

✔ ガードレール:配信量(IMP/Spend)、周波数、ブランド毀損なしを確認

✔ ボトルネック順で診断

① CTR(<1.0%なら訴求/ターゲティング再設計、クリエイティブA/B同時2本以上)

② LP CVR(<1.5–2.0%ならFV・訴求一致・フォーム摩擦を改善)

③ CPA/ROAS(限界超過は入札上限/配信面除外/オーディエンス絞り)

✔ 改善チケット化(Jira/Backlog等):仮説→変更内容→KPI→評価期日を1枚に

✔ 実験ルール

一度に変える要素は1つ(見出し/画像/CTA/オーディエンス)

最小配信量の確保(例:各案でクリック300以上 or コンバージョン20件以上)

停止条件(例:限界CPAの1.3倍を2日連続で超過)

アウトプット(週次テンプレ)

North Star & ガードレール

主KPI(例:有効CV/CPA)+副指標(周波数、ビューアブル率、広告審査率)

用語定義シート

KPIの分母・分子・計測場所(媒体 or GA4)を1行で明文化

可視化

媒体管理画面の“自動ルール”で停止線(限界CPA)を実装、GA4で探索→ファネルを定例保存

✔ KGI:Q4受注30件

✔ KSF:①SQL化率 ②受注率 ③平均受注単価

✔ KPI:CPL/MQL→SQL転換率/受注率

✔ 目標:CPL ≤ 15,000円、M→S 40%↑、受注率20%↑

✔ 運用:CTR<1%=訴求見直し、LP CVR<2%=FV・証拠追加、CPL>15,000円=タゲ縮小+入札上限

✔ KGI:月売上3,000万円・粗利率45%

✔ KSF:①CVR ②AOV ③新規比率

✔ KPI:CVR/AOV/新規比率(監視:CTR、CPM、リピート率)

✔ 目標:CVR2.2%/AOV8,000円/新規比率60%

✔ 限界CPA:2,340円(上式)→自動ルールで超過時に入札調整

WEB広告は「ただ配信して終わり」ではなく、目的に応じて見るべき指標が変わるのが特徴です。

認知 → 比較・検討 → コンバージョン獲得 というファネルごとに、最適なKPIを設定することで、施策の効果を正しく測定できます。

認知拡大:まずは自社を知ってもらう段階

比較・検討:興味を持った人に詳しく見てもらう段階

コンバージョン獲得:最終的に購入や問い合わせにつなげる段階

自分のキャンペーンが今どの段階にあるのかを意識しながら、見るべき指標を選んでいきましょう。

そうすることで、広告費をより効果的に使い、事業目標への最短ルートを描くことができます。

目的:まだ自社や商品を知らない潜在顧客に「存在を知ってもらう」「記憶に残してもらう」。

インプレッション数・リーチ数

どれだけ多くの人に届けられたか

動画視聴完了率(VTR)・視聴単価(CPV)

メッセージを最後まで伝えられたか

エンゲージメント率(いいね・コメント・シェア)

広告が心に響いたか

指名検索数

広告接触後に自発的にブランド名で検索されたか

✔ 単なる表示回数よりも「どれだけ印象に残ったか」を重視する

✔ 指名検索の増加は、広告が“認知から行動”へ結びついた証拠

目的:興味を持った見込み顧客に、より深く情報を理解してもらい、競合よりも優位に感じてもらう。

クリック数(Clicks)・クリック率(CTR)

広告の訴求力・関心の高さ

Webサイト訪問数・セッション時間

流入後にどれだけコンテンツを読んでいるか

マイクロコンバージョン(資料請求・メルマガ登録・カート追加)

最終行動の一歩手前でどれだけアクションがあったか

✔ CTRが高い=広告がターゲットに刺さっている証拠

✔ サイト滞在時間が短い場合は「LPの期待値ギャップ」や「導線設計の弱さ」を疑う

✔ 中間CVは「将来の顧客候補」を早期に可視化できる重要指標

目的:購入・申し込み・問い合わせなど、事業の成果に直結するアクションを増やす。

コンバージョン数(CV)・コンバージョン率(CVR)

成果の基本指標

顧客獲得単価(CPA)

1件の成果にかかったコスト

広告費用対効果(ROAS)/投資利益率(ROI)

広告投資の収益性

✔ CVRが低い場合は「LPやフォーム改善」を最優先

✔ CPAは「限界CPA」を必ず設定し、採算ラインを超えたら即判断

✔ ROASとROIは“売上貢献”か“利益貢献”かで使い分ける

フェーズごとに【測る数字】を切り替える

検討「関心を深めたか/比較に進んだか」

獲得「行動したか/利益を生み出したか」

このように、広告目的に合わせてKPIを切り替えることが、投資対効果を最大化するカギです。

WEB広告は媒体ごとに特性が大きく異なります。検索連動型広告とSNS広告では、ユーザーの行動も目的も違うため、同じKPIで評価してしまうと誤った判断につながることも少なくありません。

ここでは主要な広告プラットフォーム別に、見るべき指標と運用上の注意点を解説します。

・ユーザーが「検索」という能動的な行動をしているため、購買意欲が高い。

・成果に直結しやすく、BtoB/BtoCどちらでも最重要媒体。

| CPA(顧客獲得単価)/ROAS/CVR | 最終成果を測るメイン指標 |

| CTR/品質スコア | 成果を左右する中間指標 |

・指名キーワードと一般キーワードを同じ枠で評価してしまう

・CPAだけ見て広告文やLPの改善余地を見落とす

改善のヒント

✔ 検索意図別にキャンペーンを分ける(指名/一般/情報収集系)

✔ 高CVRキーワードに予算を集中、低品質スコアは広告文やLPを改善

・ユーザーは「検索していない」状態で広告に触れる → 潜在層へのアプローチに強い

・ビジュアル・コピーの訴求力次第で成果が大きく変わる

| 認知目的 | リーチ数/エンゲージメント率/動画視聴完了率 |

| 検討目的 | CTR/LP遷移率 |

| 獲得目的 | CPA/ROAS |

・「いいね数」などエンゲージメントだけを成果と勘違いする

・クリエイティブ疲労に気づかず配信を続けてしまう

改善のヒント

✔ 複数のクリエイティブを用意し、週次で勝ちパターンを更新

✔ ターゲティングを絞りすぎず、類似オーディエンスやリターゲティングも併用

・潜在層に広くリーチできる → 認知拡大に向いている

・リターゲティングに使えば検討層・獲得にも効く万能型

| 認知目的 | インプレッション数/ビューアブルインプレッション数/リーチ |

| リタゲ目的 | CTR/CVR/CPA |

・認知施策とリタゲ施策を同じKPIで評価してしまう

・表示回数ばかり追って「質」を見落とす

改善のヒント

✔ VTRを30%以上目安に改善(視聴離脱が多ければ冒頭5秒を最適化)

✔ VTCや指名検索増をセットで追い、広告の間接効果を証明

・訴求できる情報量が多く、ブランディング効果が高い

・「態度変容」を促しやすいが、直接CVにはつながりにくい

| 動画視聴完了率(VTR)/視聴単価(CPV) | クリエイティブの質を評価 |

| 指名検索数の増加/ブランドリフト調査結果 | 認知効果の可視化 |

| ビュースルーコンバージョン(VTC) | 間接的なCV貢献を評価 |

・クリック数や直接CVだけで評価してしまう

・広告が“見られているかどうか”を把握しないまま配信

改善のヒント

✔ キャンペーンを目的別に分ける(認知用・リタゲ用)

✔ 認知ではリーチ効率、リタゲではCPA効率で評価

同じKPIをすべての媒体に当てはめるのはNG。

媒体の役割を正しく理解し、フェーズとセットでKPIを設計することで、広告効果を最大化できます。

リスティング=「顕在層の刈り取り」→ CPA/CVR/ROAS

SNS=「潜在層開拓+態度変容」→ エンゲ率/CTR/CPA

ディスプレイ=「広く認知+リタゲで刈り取り」→ リーチ/ビューアブル率/CPA

動画=「ブランディング+間接効果」→ VTR/CPV/指名検索

WEB広告運用では、設定したKPIが必ずしも達成できるとは限りません。

しかし「なぜ未達なのか」を冷静に切り分ければ、改善ポイントは必ず見えてきます。

ここでは、代表的な3つのボトルネックと確認すべき指標を紹介します。

✔ 広告が表示されてもクリックされない

✔ 想定よりサイト訪問数が伸びない

✔ CTR(基準:検索広告で2%前後、ディスプレイ広告で0.3〜0.5%前後)

✔ 広告ごとのインプレッション数(露出が偏っていないか)

改善アクション

✔ 広告文や画像・動画の訴求を見直す(ベネフィットを冒頭で提示)

✔ ターゲティングを調整(意図に合ったユーザーに届いているか)

✔ 複数クリエイティブでA/Bテストを実施し、勝ちパターンを見つける

✔ クリックはされるが成果(購入・申込)に結びつかない

✔ サイト訪問後の離脱が多い

✔ LP到達率(クリック後にきちんとLPへ遷移しているか)

✔ LPの直帰率・滞在時間・スクロール率(GA4で確認)

✔ フォーム入力完了率

改善アクション

✔ 広告メッセージとLPの内容を一致させる

✔ CTA(ボタン文言・配置・色)を改善

✔ 入力フォームの項目数を削減し、摩擦を減らす

✔ 顧客の声・導入事例を追加して信頼性を強化

✔ 成果は出ているが、1件あたりのコストが高すぎて採算が合わない

✔ 広告費が利益を圧迫している

✔ 平均CPAと設定した限界CPAの差

✔ 広告グループごとのCVR/CPC

✔ ROAS(費用対効果)が許容水準か

改善アクション

✔ 高CPAの広告やキーワードを停止/入札調整

✔ ターゲット精度を高める(オーディエンス除外や地域・時間の最適化)

✔ LP改善やフォーム短縮でCVRを底上げ

✔ 限界CPAを超えたら停止するルールを自動化

この3段階で診断すれば、KPI未達の原因を論理的に特定でき、改善アクションも明確になります。

CTRが低い

クリエイティブ/ターゲティングの問題

CVRが低い

LPや導線設計の問題

CPAが高い

入札/配信効率の問題

WEB広告の運用は、よく“羅針盤のない航海”に例えられます。

どれだけ予算を投じても、適切なKPIを設定していなければ、進んでいるのか迷走しているのか判断できません。

この記事で解説したように、

KGI → KSF → KPI の階層構造を意識して指標を分解する

目的別(認知/検討/獲得)でKPIを切り替える

媒体ごとに特性を踏まえたKPIを設定する

未達時は「CTR → CVR → CPA」の順でボトルネックを特定する

これらを実践することで、WEB広告は“勘頼り”から“戦略的”な運用へ変わります。

適切なKPIは、広告効果を最大化するための最強の羅針盤です。今日からぜひ、自社の広告レポートを見直し、「この数字は本当にKGIにつながっているか?」を確認してみてください。

その小さな一歩が、広告費の無駄を防ぎ、成果を大きく伸ばす第一歩になります。