広告プランニング・運用代行サービス

更新日:2025.10.15

目次

広告を配信したあと、コンバージョン数だけを見て成果を判断していませんか。

確かに数字はわかりやすい指標ですが、設定や評価の仕方を間違えると、せっかくの広告が誤った判断材料になってしまうこともあります。

2025年の今、ユーザー行動はさらに多様化し、Cookie規制も進んでいます。

この記事では、広告効果を正しく評価するための基本と、最新の計測トレンドをやさしく解説します。

執筆:檜田詩菜(過去のインタビューはこちら)

コクーのマーケティング担当。鹿児島県出身。数年前まで美容コスメ・雑誌・不動産・IT業界の顧客マーケティングを担当。サスペンスLOVE。

「コンバージョン数、ちゃんと取れてるよね?」そんな会話が日常になっていませんか?

ツールや仕組みが進化した今、以前と同じ設定のままでは正しく計測できないこともあります。

まずは、なぜ見直しが必要なのかを一緒に整理してみましょう。

数年前までは、「広告をクリックしてそのまま購入」というシンプルな流れが一般的でした。

しかし現在はSNS・動画・比較サイト・口コミ・検索など、ユーザーが情報に触れる経路が複雑になっています。

そのため、「どの広告が本当に成果に貢献したのか」が見えにくくなっており、

従来のラストクリック(最後の広告接触のみ評価)では、実際の広告効果を正しく把握できなくなっています。

さらに、近年の大きな変化としてCookie規制の強化があります。

ユーザーのプライバシーを守る流れの中で、これまでのように行動データを追跡して計測する方法が制限されつつあります。ブラウザやOSの仕様変更により、従来の計測タグでは「コンバージョンが正確に計上されない」「データが欠損する」といったケースも増えています。

つまり、「以前と同じ設定で運用しているだけでは、正しく成果を測れない」状況が起きているのです。

広告プラットフォームは今、AIによる自動最適化が主流です。

入札や配信の判断をAIが行うため、その基盤となる計測データの質がとても重要になっています。

つまり「正しく計測できているか」が、そのまま「正しく配信できているか」に直結する時代になったのです。

計測の見直しというと、少し面倒に感じるかもしれません。

ですが、それはコストではなく投資です。

正しい計測ができていれば、どの広告が成果を出しているか、どの施策を改善すべきかがはっきり見えるようになります。その結果、広告費の無駄を減らし、成果を最大化するスピードも早まります。

いま一度、計測の仕組みを整えることで、広告運用の精度とチーム全体の判断力が大きく向上します。

「コンバージョンって、結局どうやって決めればいいの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

まずは“コンバージョン”の正しい意味と、どんな視点で評価すべきかを一緒に確認していきましょう。

コンバージョンとは、広告を通じてユーザーに取ってほしい最終アクションのことを指します。

代表的なものは、購入・資料請求・問い合わせ・会員登録などです。

ただし、企業やサービスによって「何を成果とするか」は異なります。

広告成果を判断するとき、つい「コンバージョン数が増えた・減った」だけを見てしまいがちです。

しかし、数字の増減だけでは本当の評価はできません。

たとえば、1件の成約でも単価が高い場合と低い場合では価値が大きく異なります。

また、すぐに成果につながらないアクション(例:資料請求・無料相談予約)でも、将来的な商談や購入につながる可能性があるものは大切な指標です。

つまり、「数」だけでなく「価値」や「質」も含めて見ることが、正しい広告評価の第一歩です。

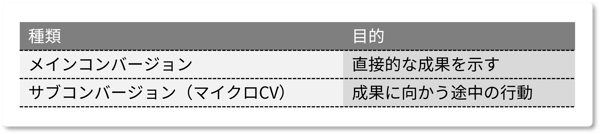

マーケティングでは、コンバージョンを次のように分けて考えると整理しやすくなります。

サブコンバージョンを追うことで、

を見つけることができます。特にGA4ではイベント単位で行動を計測できるため、マイクロな動きをしっかり捉えることが改善のヒントになります。

2025年時点では、Google アナリティクス4(GA4)が標準の分析ツールになっています。

GA4では、ページビューではなく「イベント(行動)」をベースにした考え方に変わりました。

計測の際は次のようなポイントを押さえておきましょう。

重要なアクション(例:購入完了、フォーム送信)を「キーイベント」として設定する

不要なイベントを減らし、目的に直結する行動だけを計測する

タグマネージャー(GTM)でイベント発火条件を明確にしておく

広告管理画面とGA4のコンバージョン定義を一致させる

この設定を整えることで、広告とサイトのデータを正確に紐づけられます。

「タグを設置したから計測できている」と思ってしまう

実際はイベントが重複して発火していたり、トリガーがずれていたりするケースも多いです。

「コンバージョンが取れていれば成功」と考える

どんなチャネル・どんな訴求からの成果かを見なければ、最適化の方向を誤ります。

「GA4と広告の数値が違う=どちらかが間違っている」

定義や計測タイミングの違いによるズレも多いため、まずはルールを統一することが大切です。

.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(2).png)

コンバージョンの考え方を理解したら、次は「どう計測するか」です。

この数年で、広告まわりの計測環境は大きく変わりました。

Cookie規制やツールの進化など、以前と同じ設定のままでは正しく成果を追えないこともあります。

ここでは、2025年の広告計測で押さえておきたい最新のポイントをわかりやすく整理します。

2025年現在、Google アナリティクス4(GA4)はすでに標準ツールとして定着しています。

これまでの「ページ単位」ではなく、ユーザーの行動を「イベント単位」で捉える仕組みに変わりました。

つまり、ページを見た回数よりも「何をしたか」を重視する考え方です。

ボタンを押した、スクロールした、動画を再生したなど、細かい行動を計測することで、より正確にコンバージョンの流れを把握できます。

GA4を導入したら、次の点を意識して設定を見直しましょう。

サイト上で発生する行動を洗い出し、どれをコンバージョンに含めるか明確にする

「キーイベント」を設定し、重要アクションだけを主要指標として扱う

タグマネージャー(GTM)を使って、発火条件を明確に管理する

広告ツールとの連携設定(Google広告・Meta広告など)を必ず確認する

GA4は、正しく設定すれば広告・自然流入・SNSなど、あらゆる流入経路の成果を一元的に比較できる強力なツールです。

Cookie規制が進む中で、ユーザーの同意を前提としたデータ活用が求められています。

Googleが提供するConsent Mode v2は、ユーザーが同意しなかった場合でも、統計的に補完されたデータを使って広告効果を推定できる仕組みです。

たとえば、「同意していないユーザーの行動がまったく見えない」状態を防ぎ、サイト全体の傾向をより正確に捉えられるようになります。

設定のポイントは次のとおりです。

サイトの同意バナー(Cookie同意画面)とGA4・広告タグを連動させる

GoogleタグマネージャーでConsent Modeを有効化する

Google広告やGTM側のアカウント連携を忘れずにチェックする

特にヨーロッパ圏向けのサイトでは、Consent Mode対応が必須化されつつあり、日本国内でもプライバシー対策として導入を進める企業が増えています。

拡張コンバージョン(Enhanced Conversions)は、Cookieが取得できない場合でも、ユーザーが入力した情報(メールアドレスなど)を暗号化して広告側と照合し、成果を補完する仕組みです。

たとえば、フォームからの問い合わせがあった際に、そのユーザーがどの広告を経由したのかを匿名化した形で紐づけることができます。これにより、Cookieに依存せずに成果を追跡できるようになります。

設定の際は、以下のポイントを押さえておくと安心です。

Google広告の管理画面で「拡張コンバージョン」を有効にする

送信データ(例:メールアドレス、電話番号)をSHA256で自動暗号化する

フォーム送信タグを正しいトリガーで設定する(完了ページではなく送信イベントベース推奨)

この仕組みを導入しておくと、計測データの欠損を防ぎ、AI最適化の精度も大きく向上します。

AIによる自動最適化が当たり前になった今、どれだけ正確な計測データを持っているかが、成果を大きく左右します。

データの精度が高ければ、AIは学習を正しく進め、配信の無駄を減らして効果を最大化します。

逆に、タグ設定のミスや同意モード未対応があると、AIが誤った判断をしてしまう可能性もあります。

広告運用の土台となる「計測環境」を整えることが、2025年以降のデジタルマーケティングでは欠かせないポイントです。

檜田詩菜から一言

計測は“設定して終わり”ではなく、“育てていくもの”です。

データを信頼できる状態に整えることが、マーケティングを強くする第一歩。

ツール任せにせず、自分たちの手で理解し、改善していきましょう。

.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(3).png)

広告の成果を見ていて、「どの施策が一番効いたんだろう?」と思うことはありませんか。

実は、ユーザーはひとつの広告だけで行動を決めるわけではなく、複数のきっかけや情報を経て、ようやくコンバージョンにたどり着いています。

そんな“つながり”を正しく理解するために大切なのが、アトリビューションの考え方です。

広告を配信していると、ユーザーがどの広告から購入や問い合わせに至ったのかを見たくなりますよね。

でも実際の行動はとても複雑です。

たとえば、こんなケースがあります。

SNS広告でブランドを知る

後日、検索広告を見てサイトを訪問

数日後にメール広告から再訪して購入

この場合、どの広告が成果を生んだと言えるでしょうか?

最後のメール広告だけを成果にしてしまうと、SNSや検索広告の“貢献”が見えなくなってしまいます。

これを正しく評価する考え方が「アトリビューション(貢献度分析)」です。

アトリビューションとは、コンバージョンに至るまでの複数の接点(広告や流入経路)に対して、「どれだけ成果に貢献したか」を分配して評価する仕組みです。

ひとことで言うと、ユーザーの行動の“過程”も評価する考え方 です。

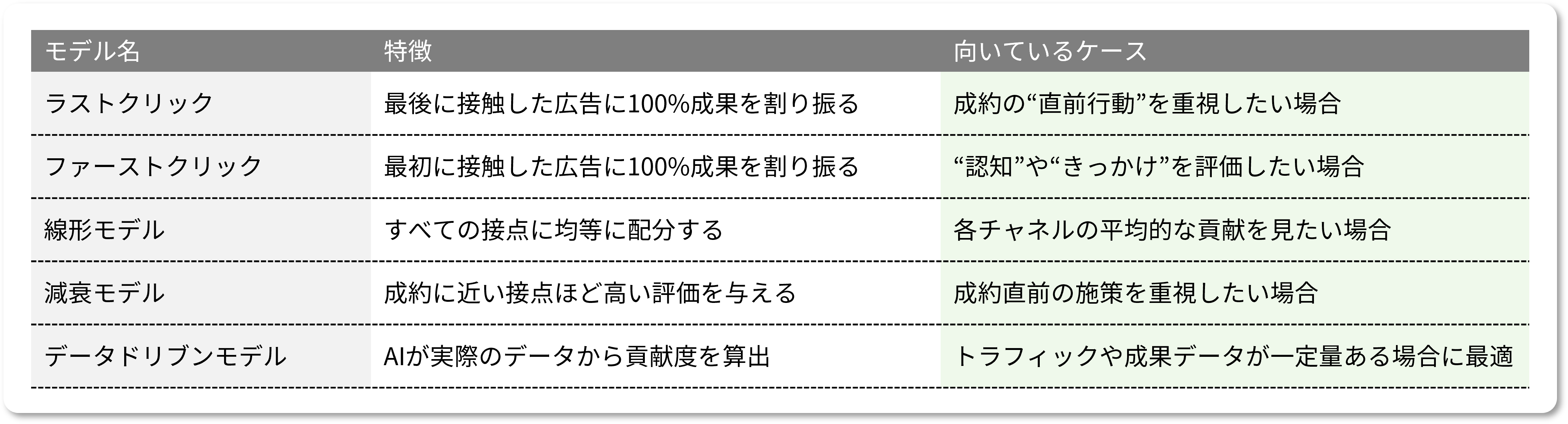

代表的なアトリビューションモデルを、初心者向けに整理すると次のとおりです。

最近では、Google広告など多くのプラットフォームで「データドリブンアトリビューション(DDA)」が主流になっています。AIが膨大な履歴データを分析し、実際の貢献度を自動で算出してくれる仕組みです。

アトリビューション分析を導入しても、数値を眺めるだけでは意味がありません。

大切なのは、得られた結果を「改善」に活かすことです。

認知広告(ファーストタッチ)が足りない → 上位ファネルに投資する

成約直前の広告ばかり成果を取っている → 再認知施策を強化する

特定チャネルだけ費用が偏っている → 配分を最適化する

こうした判断ができるようになると、広告全体の“流れ”をデザインできるようになります。

GA4では、管理画面の「広告」メニュー内にある「アトリビューション」レポートで、異なるモデルの比較が可能です。同じコンバージョン数でも、モデルを変えるだけで評価の見え方が大きく変わるため、実際に比較してみることをおすすめします。

GA4では次のような分析ができます。

モデル比較レポート:各モデルで成果の配分がどう変わるか

経路レポート:ユーザーがどんな経路をたどって成果に至ったか

ルックバック期間設定:成果に貢献した広告をどの期間さかのぼって評価するか

特に「ルックバック期間(計測ウィンドウ)」の設定は見落とされがちです。

期間を短くしすぎると、実際に貢献している広告が評価されない場合もあります。

檜田詩菜から一言

アトリビューションを知ることは、“広告を評価する”から“広告を理解する”への一歩です。

数字の奥にあるユーザーの行動ストーリーを見つめて、マーケティングの全体像を描いていきましょう。

広告の成果を正しく見るためには、まず“計測の土台”を整えることが大切です。

ツールの設定やタグの仕組みが少しずれるだけで、数字の見え方は大きく変わってしまいます。

ここでは、日々の運用で見落としがちなポイントをチェックしながら、

信頼できるデータをつくるための基本を整理していきましょう。

どんなに優れた分析ツールを使っても、計測設計があいまいなままでは、正しいデータは得られません。

コンバージョンが正しく取れていない、広告の成果がツールごとに違う、数値が急に減った――。

これらの多くは、設定やタグのズレが原因です。

まずは基本を整えることが、信頼できるデータづくりの第一歩です。

コンバージョンの定義があいまいなままでは、「何を成果とするか」が人によって解釈が変わってしまいます。

サービスや施策ごとに、明確なゴールを設定しているか

問い合わせ、資料請求、購入など、種類を明確に区別しているか

マイクロコンバージョン(途中の行動)も整理できているか

定義をチームで共有することで、改善や分析がスムーズになります。

タグを貼るだけでは、正確な計測はできません。

「どこで」「いつ」「どの条件で」発火するかを明確にしておきましょう。

Googleタグマネージャーでイベントの発火条件を整理しているか

テスト用・本番用の環境を分けて設定しているか

送信完了イベントが二重で発火していないか

LPのURLパラメータ(utm_sourceなど)が正しく引き継がれているか

これらを確認するだけでも、計測トラブルの多くは防げます。

GA4とGoogle広告、Meta広告などの数値が食い違うことはよくあります。

それは必ずしもどちらかが“間違っている”という意味ではなく、計測タイミングや定義の違いによるズレです。

コンバージョンの定義が一致しているか

計測期間やルックバック期間をそろえて比較しているか

同意モードや拡張コンバージョンの設定を有効にしているか

整合性を取ることで、レポートの信頼性が格段に上がります。

広告、SNS、メルマガなど、複数チャネルで計測を行う場合、1つの成果が重複してカウントされることも。

すべてのチャネルで共通のコンバージョン定義を使っているか

計測タグを一元管理しているか(GTM推奨)

同一ユーザーが複数経路でCVした際の扱いをルール化しているか

「成果が増えた」と思ったら、実は重複計測だった――というケースも少なくありません。

ルールを統一することで、正しい判断ができます。

計測は、一度設定したら終わりではありません。

ブラウザ更新やフォーム改修など、ちょっとした変更でタグが動かなくなることもあります。

月1回など、定期的にテストを行うスケジュールを決めているか

Googleタグアシスタントなどの検証ツールで発火状況をチェックしているか

サイト改修時に必ず計測テストを行う運用ルールを作っているか

テストをルーチン化することで、数字の“見逃し”を防げます。

データは、見るだけでは意味がありません。

数字を“判断の材料”として活かしてこそ、計測の価値が生まれます。

レポートを共有するだけでなく、次のアクションを決めているか

目標との差分をチームで確認しているか

どの数値が「改善すべき信号」なのか共通理解があるか

見直しと実践を繰り返すことで、計測データが広告運用の武器になります。

檜田詩菜から一言

計測は「データを見るための作業」ではなく、「成果を伸ばすための習慣」です。

月に一度、設定を振り返るだけでも、広告の質はぐっと上がります。

.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(5).png)

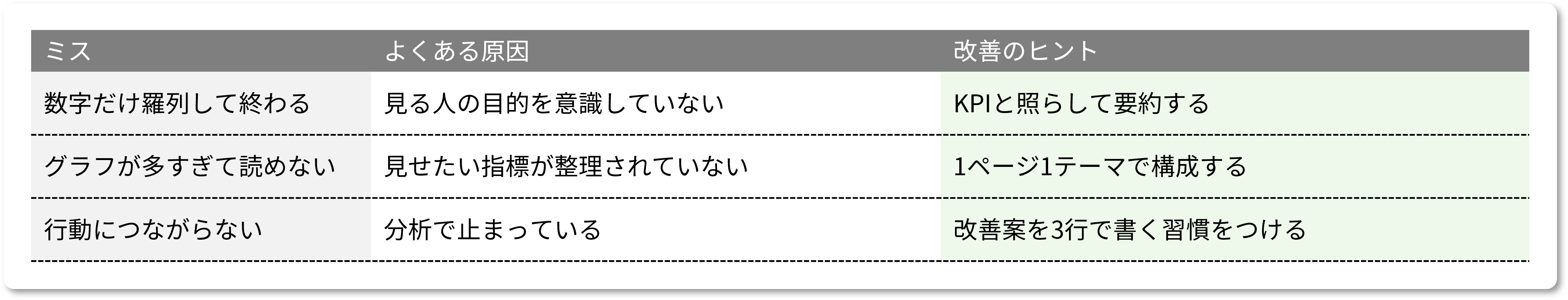

せっかくレポートを作っても、「見ただけで終わってしまう」ことはありませんか。

数字を追うことは大切ですが、本当に価値があるのはその“先”にある改善の行動です。

ここでは、レポートを成果につなげるための見方と考え方を、やさしく整理していきます。

広告の成果レポートを作っても、「なんとなく数字を確認して終わり」になっていませんか?

レポートの本当の目的は、結果を知ることではなく、次の打ち手を見つけることです。数字を眺めるだけではなく、変化の理由を考え、改善につなげることで、レポートが“育てるツール”に変わります。

数値は無限にありますが、見るべきポイントは意外とシンプルです。

まずはこの3つを押さえましょう。

前月比や週次推移を追うことで、“短期的な変化”と“長期的な傾向”を見分けられます。

急に成果が伸びた・落ちた場合は、クリエイティブ変更やターゲティングなど、要因を特定しましょう。

検索広告・SNS広告・ディスプレイ広告など、どのチャネルがどの段階で貢献しているかを整理します。

認知を広げる広告と、成果を押し上げる広告の役割を区別することで、費用配分の最適化ができます。

コンバージョン率(CVR)だけでなく、クリック率(CTR)、直帰率、滞在時間なども一緒に見ましょう。

特に、CVRが下がったときは“興味を持った人が離脱していないか”を確認することが大切です。

数字を見て終わらせないためには、

“何が起きたのか”ではなく、“なぜ起きたのか”を考えること。

たとえば、

CTRが下がった → 広告文や画像が飽きられている可能性

CVRが下がった → LPの訴求がユーザーの期待とズレているかも

コンバージョン数が減った → 広告費が分散しすぎていないか再確認

このように「数字を原因で整理する」と、改善の方向性が自然に見えてきます。

レポートは、担当者だけで抱え込まず、チームで共有することが大切です。

月次・週次のレポートミーティングを設定する

GoogleスプレッドシートやLooker Studioで可視化する

“良かった点”と“次回やること”をセットでまとめる

レポートを“数字の報告書”ではなく、“学びと改善の記録”に変えることで、チーム全体が成長します。

檜田詩菜から一言

レポートは「評価」ではなく「対話」のきっかけです。

数字を通して、チームで気づきを共有し、次の一手を決めていく。

そのサイクルを繰り返すことで、広告運用は確実に育っていきます。

広告の数値が急に変わったり、コンバージョンが取れなくなったり。

そんなとき、ちょっと焦ってしまうことはありませんか。

でも大丈夫。多くのトラブルは、原因を一つずつたどれば必ず解決できます。

ここでは、現場でよくある計測まわりのトラブルと、その対処法をわかりやすく紹介します。

計測タグを入れただけでは、正しく計測できないことがあります。

主な原因は、タグの設置場所や発火条件が合っていないケースです。

フォーム送信完了ページではなく、送信イベントでタグを発火すべきところを間違えている

タグマネージャーのトリガー設定が重複していて、イベントが二重発火している

コンバージョンページのURLが変わったのに、タグ設定を更新していない

Googleタグアシスタントやデバッグモードで発火状況を確認する

テスト用フォームで送信し、発火タイミングをリアルタイムでチェック

サイト改修後は必ずタグ確認を実施する

タグ周りのトラブルは、ほんの少しの設定ミスから起きます。

「設置=完了」ではなく、「発火確認まで」で1セットと考えるのがおすすめです。

この質問は現場でも非常に多いです。

しかし実は、どちらかが“間違っている”わけではありません。

それぞれのツールでコンバージョンの定義が違う

ルックバック期間(成果を遡って評価する期間)が異なる

同意モードや拡張コンバージョンの反映が遅れている

計測タイミング(クリック時・送信時・表示時など)がずれている

各ツールでの「コンバージョン定義」「期間設定」「同意設定」を確認する

Google広告とGA4を正しくリンクさせる(gclidパラメータを必ず引き継ぐ)

差分が出る前提で、毎月「どのズレが発生しているか」を記録しておく

“完全一致”は難しくても、“意味のある差”に整えることが大切です。

数値が突然落ち込むとき、必ずしも広告の成果が悪化したとは限りません。

多くの場合は、タグの不具合や仕様変更が原因です。

サイト改修でタグが削除・上書きされた

ブラウザのCookie制限が強まり、計測が途切れた

GTMコンテナの公開忘れ(変更後に公開ボタンを押していない)

タグのバージョン履歴を見て、いつ変更があったかをチェック

GA4のリアルタイムレポートでイベントが発火しているか確認

広告アカウント側のCVデータが落ちているかもあわせて確認

特に、サイトリニューアルやフォーム修正の直後は、必ずタグチェックを行いましょう。

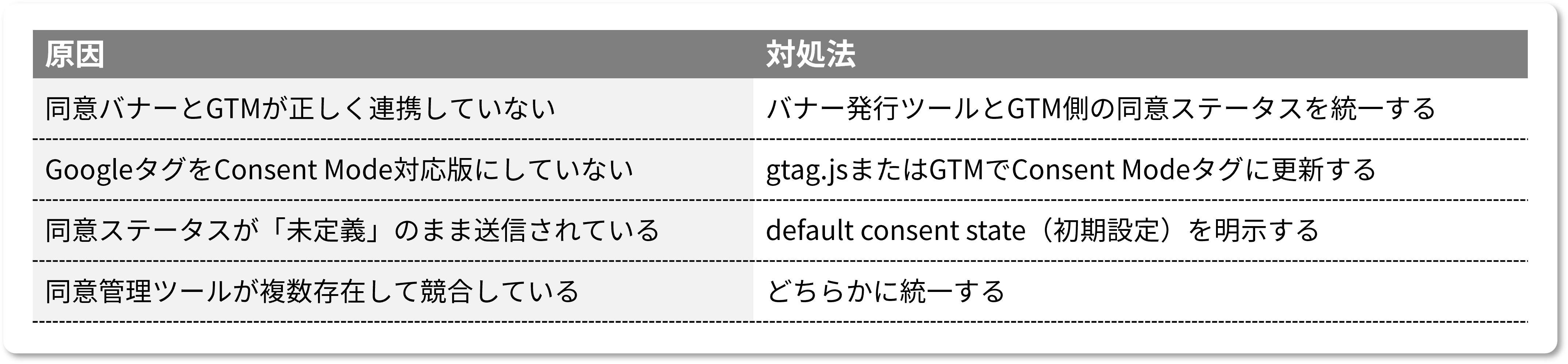

Consent Mode v2は便利な仕組みですが、動作条件がいくつかあります。

設定が不十分だと、想定通りの補完データが反映されないこともあります。

設定の順序を間違えると、GA4や広告タグが「同意なし」と判断し、成果データを補完できなくなります。

特に、バナー設計とタグ設計を別チームで行っている場合は、事前に連携して整合を取っておきましょう。

広告計測の仕組みは複雑で、慣れていないと原因がつかみにくいですよね。

そんなときは、次のステップで整理してみましょう。

どの数値が変化したかを特定する

コンバージョン数なのか、クリック率なのかを明確にする。

いつから変化したのかを確認する

サイト改修・広告入稿・タグ変更などのタイミングと照らし合わせる。

どのツールでズレているかを比較する

GA4・広告・CRMなど、複数ツールの差分を確認する。

仮説を立ててテストする

タグ発火確認やテスト送信で再現性をチェック。

この手順を踏むだけで、原因の8割は特定できるはずです。

檜田詩菜から一言

計測のトラブルは、誰にでも起こり得る“通過点”です。

焦らず、ひとつずつ確認していけば必ず直せます。

データのズレを恐れず、「原因を見つけて修正する力」を育てていきましょう。

広告の成果を正しく測ることは、数字を追いかけるためではなく、成果を伸ばすための準備です。

設定を見直すこと。

データのズレを確認すること。

改善のために数字の背景を読み取ること。

それら一つひとつの積み重ねが、広告運用の精度を上げ、チームの判断力を磨いていきます。

広告の世界は、ツールもルールも常に変わり続けます。GA4やConsent Mode、拡張コンバージョンなど、新しい仕組みが登場しても大切なのは「自分たちで理解して使う姿勢」です。

正しい計測ができれば、改善の方向がはっきり見えます。

どの施策が成果を出し、どこに伸びしろがあるのか。

その判断をデータで裏付けられるようになると、広告運用は「手探り」から「戦略的な判断」へ変わります。

数字は冷たく見えるかもしれませんが、正しく扱えば、チームをつなぐ共通言語になります。

感覚ではなく、データを根拠に話せることで、上司やクライアント、メンバーとの認識がそろいます。

その結果、改善のスピードも速くなり、広告の成果も安定します。

データを見ることは、人と信頼をつくること。それが、計測を武器にする一番の価値です。

檜田詩菜から一言

数字の奥には、必ず“人の行動”があります。

その行動を理解し、次のアクションにつなげることが、マーケティングのいちばんの醍醐味です。正しく測って、正しく動かす。その繰り返しが、あなたの広告をもっと強く、しなやかにしてくれます。

当社では、今抱えていらっしゃる課題をしっかりと把握し、解決のご提案・対応させていただくデジマ女子というサービスがございます。

もし、計測設計や広告データの整理に不安があるなら、コクーの デジマ女子 が伴走します。

GA4や広告管理ツールの設定、レポート設計、運用改善まで、現場で実際に手を動かしながらサポートします。自社の広告運用をもっと見える化したい方は、

ぜひ一度ご相談ください。

「数字を読めるようになりたい」

「広告効果を正しく評価したい」

そんな課題に寄り添い、チームの中に“データで動ける力”を育てます。