広告プランニング・運用代行サービス

更新日:2025.10.16

目次

そんなモヤモヤを感じているマーケティング担当の方は多いのではないでしょうか。

AIや自動入札ツールの進化により、広告運用のハードルは確実に下がっています。

今は“知っているかどうか”が成果を左右する時代。

運用そのものを外に任せるよりも、自分たちの手で数字を見て動かす力が企業の強みになりつつあります。

とはいえ、いきなり全部を社内で完結させるのは現実的ではありません。

この記事では、広告を内製化する際のメリット・リスク・進め方のステップを、マーケ担当の方の視点でやさしく整理しました。

「代理店任せから一歩踏み出したい」「社内で広告スキルを育てたい」という方に、きっとヒントになるはずです。

執筆:檜田詩菜(過去のインタビューはこちら)

コクーのマーケティング担当。鹿児島県出身。数年前まで美容コスメ・雑誌・不動産・IT業界の顧客マーケティングを担当。サスペンスLOVE。

WEB広告の内製化(インハウス化)とは、これまで代理店に依頼していた広告の企画・運用・分析を、自社内で行う体制を整えることです。

以前は「専門的で難しい」「ツールの使い方が複雑」というイメージが強く、社内では手を出しづらい領域でした。

しかし、近年はAI自動入札やレポート自動化、生成AIによるコピー作成などの進化により、専門知識がなくても扱えるツールが急速に増えています。

Google広告やYahoo!広告の自動最適化機能

Meta広告のAIクリエイティブ提案

ChatGPTやCopilotを活用した広告文・レポート作成支援

など、今では社内のマーケ担当でも“実行レベル”まで対応できる時代になりました。

広告運用を外部に任せることの課題は、主にこの3つです。

スピードが遅い:変更やテストに数日〜数週間かかる

意図が伝わりにくい:代理店との情報共有に手間がかかる

ノウハウが社内に残らない:改善の勘どころが自社で育たない

特に、日々データを見ながら小さな仮説検証を繰り返したいマーケ担当にとって、“自分で触れない環境”はもどかしさの原因にもなります。

だからこそ、2025年の今は、「外に任せる」から「自分たちで回す」へと考え方がシフトしています。

勘違いされがちですが、内製化とは「すべてを自社で完結させること」ではありません。

本来の目的は、

広告効果を正しく理解し、

改善の打ち手を自分たちで判断できる状態をつくること。

つまり、運用を自立させるための基礎体力づくりこそが、内製化の本質です。

代理店やコンサルを併用しながらも、最終的な意思決定を社内でできるようにする。

その状態を目指すのが、これからのマーケティングチームの理想です。

.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(5).png)

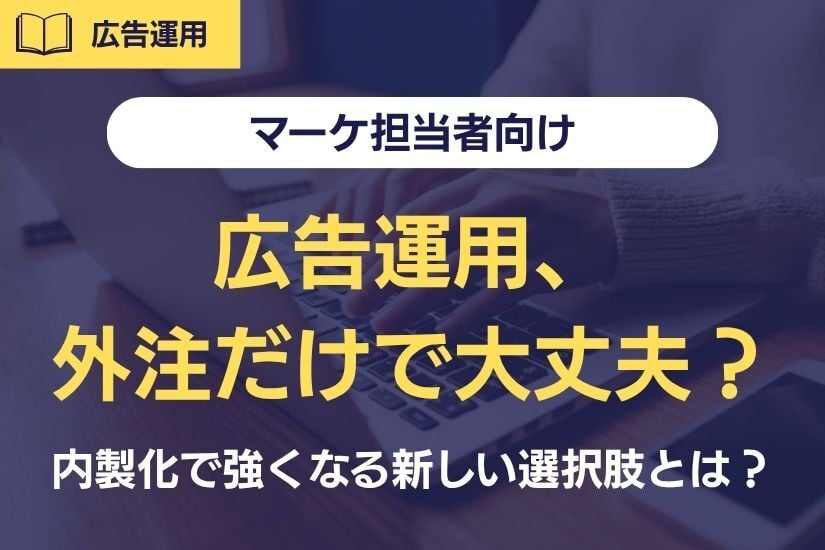

WEB広告の内製化には「コストを抑えられる」「スピード感が出る」など、分かりやすい利点があります。

ただし、2025年現在はそれだけではありません。

AI活用やCookieレス環境の到来など、広告運用を取り巻く環境が変化した今、内製すること自体が企業の競争力になりつつあります。

広告代理店を利用する場合、一般的に広告費の15〜20%程度が運用手数料として発生します。

一方、内製化すればこの部分を削減でき、同じ予算で配信量や検証数を増やせるようになります。

また、社内でデータを直接見られるようになることで、

「なぜこの成果が出たのか」「どの施策が効いたのか」を自分の目で判断できるようになります。

「ちょっとコピーを変えたい」「週末にテスト配信して反応を見たい」

そんなときにすぐ動けるのが、内製化の大きなメリットです。

広告運用は“仮説→検証→改善”のスピードが成果を分けます。

社内で運用していれば、会議を挟まずその日のうちに設定変更やABテストを実施できます。

特にリスティング広告やSNS広告のように短期間で反応が変わる媒体では1日の判断スピードが成果を左右します。

内製化を進める最大のメリットは、知見が社内に残ること。

代理店任せだと「前回何をテストしたか」「なぜ成果が変わったのか」が属人的になりがちですが、

自社で運用していれば、成功パターンを再現できる状態に育てられます。

また、社員自身が広告成果を肌で感じることで、商品企画・営業・広報など他部署との連携もスムーズに。

広告を“外注業務”ではなく、“事業の一部”として共有できるようになります。

2025年は、プライバシー保護の流れによりサードパーティCookieが段階的に廃止される年。

これからのマーケティングでは、自社が持つファーストパーティデータをどう活用できるかが鍵になります。

内製化によって広告データ・Web行動データ・顧客データを社内で統合できれば、

「どの広告経由の顧客がリピーターになっているか」などの深い分析も可能に。

つまり、“広告を打つためのデータ”から、“売上を伸ばすためのデータ”へ活用を進化させられます。

社内で広告運用を行うと、成果がチーム内にリアルタイムで共有されるため、「自分たちの打ち手で数字が動く」体験が増えます。

この成功体験は経営や他部署を巻き込む推進力にもなりマーケティング活動が社内の共通言語として根づきます。

💡 ポイントまとめ

内製化には多くのメリットがありますが、「いざ始めてみたら想像以上に大変だった」という声も少なくありません。ここでは、現場でよく起きる課題とその対策を整理しておきましょう。

広告運用には、媒体ごとの特性理解・効果測定・クリエイティブ改善など、幅広い知識が必要です。

最初は「Google広告を少し触ったことがある」「Meta広告の構造はなんとなく分かる」程度のメンバーしかいないケースも多く、属人化や判断ミスが起こりやすいのが現実です。

対策:学びながら走る仕組みをつくる

最初から完璧を目指さず、小さなキャンペーンからスタートする

外部講師や広告パートナーの勉強会を定期開催する

成果・失敗を共有する“運用ログ”を社内で残す

「知っている人」だけに頼らず、チーム全員で学習を続ける文化をつくることが、成功の第一歩です。

内製化を始めると、「実務に追われて分析まで手が回らない」「施策を考える時間がない」という声がよく上がります。実際、広告設定やレポート作成には細かな手作業が多く、兼任マーケ担当には大きな負担です。

対策:ツールとルールで省力化を徹底する

Looker StudioやGoogleスプレッドシートでレポート自動更新

ChatGPTやCopilotでコピー案・レポート草稿を生成

毎週の“見る指標”を3つに絞り、判断基準を明確化

運用の仕組み化・省力化が進むと、空いた時間を“戦略思考”に使えるようになります。

広告運用は「すぐに成果が出ない」ことも多く、途中で挫折するチームもあります。

PDCAを数回まわさないと改善の兆しが見えないため、短期的な結果だけで評価すると失敗しやすいです。

対策:KPIを段階的に設定する

最初の3か月は「レポート精度」や「配信設定の安定」を評価軸に

次の3か月で「CVR改善」「CPA目標達成」を目指す

半年単位で成果を検証し、改善施策をナレッジ化

「学び→改善→成果」の3段階を前提に、焦らず定着を重視するのが成功のコツです。

広告施策は、営業・広報・商品開発など複数部署と関係します。社内運用に切り替えた途端、

といった混乱が起こることも。

対策:定例と共有フォーマットを設ける

週次の広告共有ミーティングを固定化

部門共通のレポートテンプレートを作成

“今週の学び”をSlackやNotionで共有

広告の結果を“チームの共通言語”にすることで、部門をまたいだマーケティングがスムーズになります。

「ツールを入れた=内製化できた」と誤解するケースも少なくありません。

実際には、運用フローや意思決定プロセスを整備しないと、使いこなせないまま形骸化してしまいます。

対策:ツール活用の“責任者”を明確にする

広告運用者だけでなく、ツール管理者・分析担当を明確化

活用状況を月次でレビューし、不要な機能は削除

KPIに「ツール活用率」「自動化率」などの指標を加える

ツールは“目的”ではなく、“成果を出すための手段”という意識をチーム全体で共有しましょう。

💡 まとめ|リスクは「仕組み」でカバーできる

内製化のリスクの多くは、スキル不足よりも“体制設計の甘さ”にあります。

小さく始め、ルール・ツール・共有文化を整えながら育てていくことで、失敗を最小限に抑えられます。

.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(7).png)

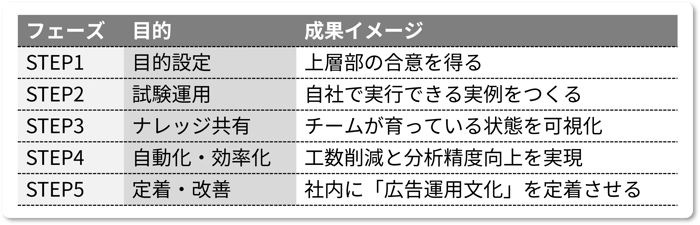

広告の内製化は、「知識」よりも「進め方」で差がつきます。

現場の担当者として上司を納得させ、チームを動かすためには、段階的に成果を見せる計画設計が重要です。

ここでは、実際に多くの企業が成功している“5ステップモデル”を紹介します。

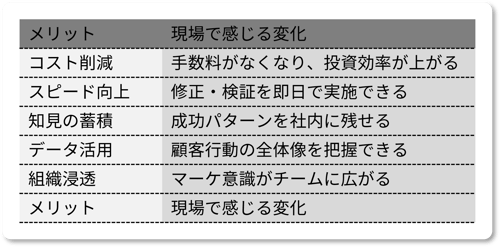

最初のつまずきポイントは、「なぜ内製化したいのか」が曖昧なまま始めてしまうこと。

「コスト削減」「スピードアップ」「ノウハウ蓄積」など、狙いによって進め方がまったく変わります。

おすすめは、【主目的+副目的】で定義すること。

「何をもって成功とするか」を最初に決めると、社内の合意形成がスムーズになります。

最初からすべてを社内でやろうとすると、負担が大きく失敗しやすくなります。

まずは限定した領域でテスト的に内製化をスタートしましょう。

Google検索広告の一部キャンペーンを社内運用に切り替える

SNS広告のクリエイティブABテストだけ自社で行う

レポート作成を自動化し、外部レポートとの差を比較する

初期段階では「成果」よりも「再現性」を重視。

社内で運用できたという成功体験をチームで共有し、次のステップに進みます。

広告運用は、個人の勘や経験に依存しやすい領域。

属人化を防ぐには、学びをチームに残す仕組みが欠かせません。

おすすめは、以下のようなナレッジ共有フォーマット:

毎週の「気づきログ」(例:CTRが上がった理由・反応が悪かったコピー)

テスト結果のスクリーンショット共有

成功施策まとめ資料(月次1枚)

これを積み上げることで、上司にも「社内でノウハウが育っている」ことを見せられます。

内製化が進むと、手動業務の限界が見えてきます。

ここで重要になるのが、「人の判断」以外をツールに任せる設計です。

例えば下記のようなことです。

レポート作成 → Looker Studio × Googleスプレッドシートで自動化

配信最適化 → Google広告のP-MAX、Meta Advantage+を活用

タスク管理 → AsanaやNotionで進捗・成果を共有

「人がやらなくてもいいこと」を減らし、チームが考える業務に集中できる環境を整えましょう。

最後に最も重要なのは、継続的に振り返る仕組みをつくることです。

おすすめは「月1のミニレビュー会」。

成果と課題を20分で共有

次月のテスト仮説を3つ決める

改善案をドキュメント化し、チームで引き継ぐ

これを繰り返すことで、広告運用が担当者の仕事ではなく、チームの仕組みとして根づいていきます。

💡 ポイントまとめ|上司を説得できるロードマップ

広告の内製化には大きく2つのパターンがあります。

「完全内製」と、外部パートナーと協力する「ハイブリッド型」です。

すべての工程(企画・運用・分析・改善)を社内で完結

意思決定のスピードが速く、データがすべて自社に残る

専門人材の確保・教育コストが高い

施策が属人化しやすく、品質を保つのが難しい

最新トレンドや媒体アップデートへの対応が遅れがち

完全内製は、長期的には理想形ですが、立ち上げ初期に人材育成と情報キャッチアップが壁になりがちです。

戦略設計や改善レビューは外部パートナーと連携

実行・レポート・検証は社内で担当

ノウハウを吸収しながら徐々に内製比率を高める

負担を抑えつつスピード感を維持できる

外部知見を取り入れながら、自社にノウハウを蓄積

教育コストを最小限にしながら成果を出せる

2025年現在、多くの企業が採用しているのがこのハイブリッド型です。

特に「マーケ専任が少ない」「採用リソースが限られている」企業には、最も現実的で効果的な方法です。

週1回の外部レビュー+社内実行でPDCAを高速化

レポートの自動化+人の分析コメントで“定量×定性”を両立

社内担当と外部支援の役割分担を明確化(例:戦略設計=外部/日次運用=社内)

こうした企業は、半年〜1年で「代理店に頼らなくても運用できる状態」を実現しています。

これからのWEB広告は、「ツールを使う力」よりも「数字を理解して動ける力」が問われる時代です。

内製化とは単に外注費を減らす取り組みではなくマーケティングの意思決定を自社でできるようにする変革です。

小さく始め、ツールを活かし、外部の力も取り入れながら、社内に“回せるチーム”を育てる。

このプロセスを積み上げることで、広告は一過性の施策ではなく、企業の資産として積み上がっていきます。

とはいえ、いきなり全てを社内で担うのは難しいもの。

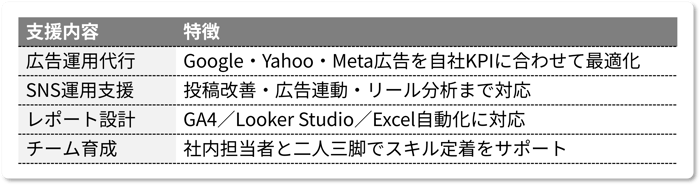

そんなとき、「内製化の最初の一歩」を支援できるのがコクーのデジマ女子です。

デジマ女子は、広告運用・SNS・レポート作成・分析など、マーケティング業務を貴社の一員として伴走する常駐型の支援サービス。代理店のような外部ではなく、社内メンバーとして一緒に手を動かすからこそ、貴社の目線でKPIを理解し、成果改善まで一気通貫でサポートします。

当社では、今抱えていらっしゃる課題をしっかりと把握し、解決のご提案・対応させていただくデジマ女子というサービスがございます。

もし自社内での運用に不安がある場合は、広告運用設計やKPI設計の改善にお困りの方は、ぜひご相談ください。設定から改善までをチームで支援することで、より効率的に成果を高められます。